幅員4メートルのない位置指定道路

Question

私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。

前面道路は「位置指定道路」です。

役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。

このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

Answer

位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。

実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって新築することができます。

具体的な内容ですが、

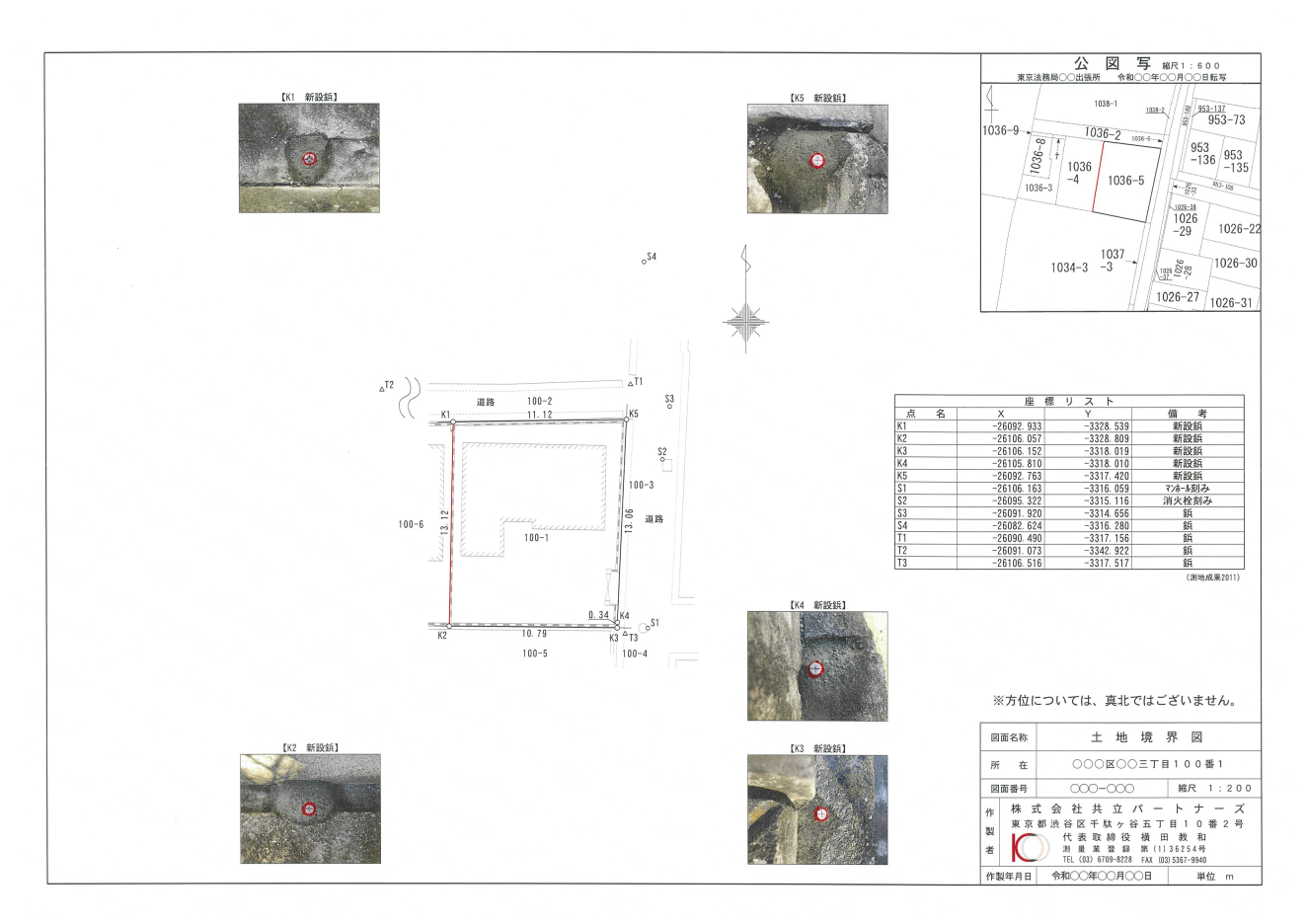

この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、

道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

この内容で図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「私の土地」に関して

10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。

この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、

売主側に復元協議の負担義務があります。

また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、

この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、

道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が

法務局に備え付けられますので、現地の杭が1~2本亡失したとしても、

地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。

もっと詳しくお知りになりたい場合には

お気軽に弊社のスタッフまでお問合せください。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立パートナーズ

代表社員 土地家屋調査士 横田 教和